COMPANY

歴史

創業

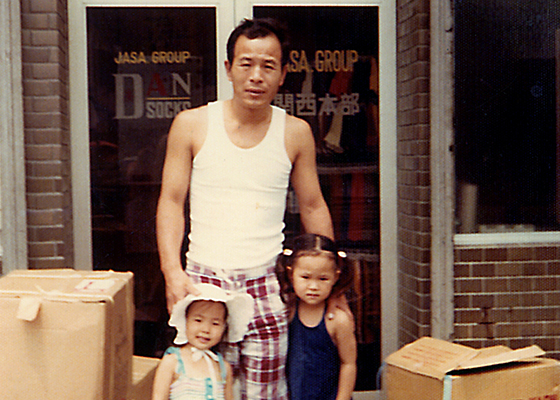

1968年、越智直正(現会長)は当時勤めていた会社を辞め、同僚と3人で靴下専門卸問屋を創業しました。創業資金は13万円。当然のことながら、資金のない男と信用だけで取引をしてくれる工場など簡単にはみつかりません。困り果てていると、古くからの友人で大変お世話にもなったBSソックス社の山下晴彦さんが救いの神となり、20日締めの月末現金払いの支払条件で、一応の商品が揃うことになりました。商品を販売するにも商号が必要ということで、そのときの気持ちそのままに「男一匹や『男』にしとけ」となりました。漢字で男なんてのはおかしいということで、英語で男の「dan」にしとけと言ったのがそのまま旧社名になりました。「ダンディ」という言葉は、男前のことだから、語尾の「ディ」を除けたら「男」になるとばかり思っていたのです。明日から営業開始という前夜、力いっぱい開業の決意を書いたのが二宮尊徳が遺した次の言葉でした。「凡そ、商品は売って喜び、買って喜ぶようにすべし。売って喜び、買って喜ばざるは、道に叶わず」。これがダン創業の理念となりました。

本格的モノづくりのはじまり

当時の私たちが扱っていた商品は、工場で作った靴下を買い集めたものでした。経費は詰められる限り詰めていたのに、ほとんど利益が出ない。いくら厳選しても自分たちで企画した商品でなければ駄目だという結論に至りました。そんな中、BSソックス社から仕入れた、96本のリンクス機で編まれたハイソックスが気になり、社長の山下さんに工場を教えてもらいました。訪ねた先が堀内正弘(元靴下屋CSM技術部長)。越智と堀内は時の経つのも忘れ、今まで抑えていた気持ちや夢を語り合いました。これが端緒となり、ダンの企画商品がスタートしました。

専門店の時代

他の工場にも必死になって頼み込み、2点3点と企画商品をつくり始めました。当時、靴下1点の最低生産ロットは3千足。得意先の小型量販店や雑貨店で販売できる数量ではなかったため、大手量販店への売り込みに努めました。零細企業で後発のダンなど相手にしてくれないと分かっていても、尻に火がついているので止むを得ません。量販店での評価は「商品はいいが値段が高すぎる」というものでした。「高い」とは分かっていても、品質を落とすことはできません。貧乏をしているだけに余計プライドが許さないのです。お客様が憧れの気持ちを抱いて来てくれる専門店でなければ、ブランドは育たない。専門店の時代が来ると意を決し、女性専科の「三愛」、「鈴屋」、「玉屋」との取引を始めました。

コンピュータなき時代のシステム

そんな時、高知市のエルセ社の社長、徳弘英一さんが訪ねて来られ「うちとも取引をして欲しい」とお声をかけていただきました。飛び上がるほど嬉しかったのですが、靴下は売れ筋商品のフォローが命なのに、高知まで行く交通費を工面できません。なんとか徳弘さんの熱意に応えたい。そのときパン屋さんの在庫管理からヒントを得て閃いたのが、遠隔地にいながら、電話でお店の販売状況を把握できる「ユニットコントロールシステム」でした。このシステムは話題を呼び、瞬く間に全国から取引のお申し込みを頂き、順調に推移していきました。しかし、このシステムでは販売員がお店の在庫を調べるのに時間がかかり、お得意様に大きな負担が掛かってしまいます。次に本屋の店員が、本からカードを抜いている姿を見て閃いたのが「カードシステム」でした。靴下1枚1枚にカードを付けて、売れた時に外してもらい、そのカードをダンに送り返して貰えば在庫調べはいらなくなる。こうしてお店に負担を掛けない、販売管理システムが誕生しました。

倒産の危機

カードシステムは、女性専科に徐々に浸透し、ダンの営業に好転の兆しが見え始めました。新しいお得意様が次々に取引の申し込みにみえだしたのです。成長に確信をもった私たちは、商品の増産と靴下点数の増加とに、懸命になって取り組みました。しかし生産体制の増強は、工場の協力が思ったように得られず、頑張れば頑張るほど資金繰りが厳しくなるのでした。知人、友人から借金を重ねるうちに、借金総額は大きくなるばかり。独立資金はわずか13万円だったのに、5年目の1973年には借金総額が7千万円という途方もない額になりました。明後日に迫った530万円の手形決済の資金が足らず、もう10万円の借金さえお願いできる先がなくなり、ついに倒産の覚悟をしました。ディベロッパーの「ヤマトー」の藤原敏夫社長に倒産退店の知らせに赴いた時です。藤原社長は黙って話を聞き「借金総額はいくらか」というので現金が7千万円あまり、その他に手形があることを伝えると、「なんやて、お前ヤリ手やな~」と大きな声で驚かれたのです。当時、藤原社長は「ニューニチイ(食品)」の社長を兼務する関西でも名うての経営者でした。その一言で目が醒めました。飛び上がるほど勇気が湧いたのです。手形決済当日、330万円のお金を持って信用金庫に飛び込み支店長を説得。危機を回避しました。

商売の大原則

越智は財務を担当していた今井正孝(元専務)に、「私は今まで借金のヤリ手やったが、これからは返済のヤリ手になろうと思う。なんぞいい方法はないだろうか」と相談を持ち掛けました。すると「売れる物を売れるだけ作れ。売れない物を作るな。そして儲けた中で経費を使え。残ったのが利益だ」と平然と言うのでした。当時の靴下業界の常識からして、それが無茶なことは百も二百も承知していましたが、他に方法がなく納得せざるを得ません。これで目から鱗が落ちたような心境になりました。

アルパカ

少しずつ改善されていく生産体制にカードシステムがマッチして、1980年頃には靴下業界で稀有の成長を遂げました。全国の一流といわれる女性専科のお得意様に囲まれ、お得意様も拡張に継ぐ拡張で、チェーン店数も増えました。しかしその半面、女性専科では靴下売場に正社員の担当者が付かなくなり、商品知識のないパートかアルバイトに取って替わっていました。靴下売場に正社員をつけてくれるよう、機会あるごとに懇願しましたが、予算の関係で無理だと断られていました。ある時、靴下専門問屋としてプライドをかけた最高級のアルパカの靴下を作り、勝負に打って出ました。アルパカの靴下は天然素材だけに、洗濯の仕方や干し方などに注意が必要です。取扱説明書だけでは心配になり、営業担当者も各店の販売員さんに、「お客さんに売る際に十分な注意を促してください」と、その徹底を促す説明をして回りました。だと言うのに、そのプライドをかけた靴下が、見るも無残な姿で返品されてきたのです。そのとき突きつけられたのが、「専門店とは何か」という問い掛けでした。

Dan echo三宮1号店

そんな折、三愛「三宮店」がディベロッパーに方向転換することになり、1坪の売場をダンの直営でやってくれと頼まれました。開店までの毎日、販売員を連れて工場を走り回り、徹底的に靴下の勉強をさせました。開店した店名は「Dan echo三宮1号店」。 1982年のことでした。

靴下屋

Dan echo三宮1号店の成功で靴下の専門店をできる期待が湧いてきました。会議を開くと、全員が熱い思いを込めて「今までは付属品だった靴下に、市民権を与えるのだ」と熱のこもった議論になりました。そんな中、久留米でお茶屋さんを営む渕上憲士郎さんから、靴下専門店をやらせて欲しいという申し出がありました。熱心で誠実なご夫妻の情熱に押されて、「言うことを絶対聞くこと。問題があるときは必ず相談すること。靴下の専門店をやる限り、自分が夜逃げするまで責任を持つ」という条件で、1984年11月1日、福岡県久留米市に「靴下屋」第1号店をオープンしました。

CSM(コスモ)設立

靴下屋も急成長を遂げ、60店舗くらいになった頃、フランチャイズによる出店の話になりました。コンピュータシステムも、流通センターも整備せずにはさらなる成長が望めません。お店にPOSを導入し、染色工場ともネットワークを接続しましたが、後方支援システムは、産地に流通、検査・試作センターといった、生産の司令塔を構築しなければ完成しません。そこで「不況産業といわれる靴下業界に、我々の手で桃源郷をつくろう。そして業界の灯火になろう」と、取引工場とともに協同組合靴下屋共栄会(CSM)を設立。その拠点となるCSM(コスモ)棟が完成したのは、構想から4年後の1993年11月11日、「靴下の日」のことでした。業界屈指の検査機器を備えた研究開発室によって靴下の品質管理体制が飛躍的に向上、主力工場から15分の距離にある物流センターは、物流効率を格段に高めることに成功しました。

株式上場

靴下専業で上場している会社はなく、ダンが上場することによって靴下に市民権を与えることができるのではないか。「靴下屋」という業界の名前を冠に頂く店名をつけた以上、業界に対する何らかの責任を果たさなければ。上場することはダンの、そして「靴下屋」の任務ではないか、と思うようになりました。「ダンを上場させれば、お得意様にも工場にも安心して頂ける」。こうして、2000年10月6日、大阪証券取引所2部に上場しました。

ロンドン出店

ダンにとって、長年の懸案だった初の海外店舗が、2002年3月、英国・ロンドンにオープンしました。店舗名は「タビオ」。英国の子会社を通じて、ロンドン市内の一等商業地であるキングス・ロードに出店したものでした。グループの海外戦略はこれを皮切りに着実な歩みを遂げており、ロンドンでは多店舗化を進めてきました。

ダンからタビオへ

2006年9月1日、ダンはタビオへと社名を変更しました。30年間、道を共にしてきた愛着のある社名との別れは社長にとって、社員にとっても断腸の思いでしたが、現状に甘んじることなく、世界へと羽ばたくことを心に誓いました。タビオ(Tabio)は、「The Trend And the Basics In Order (流行と基本の秩序正しい調和)」の頭文字をとったもので、Tabioをはいて地球を旅(タビ)しよう、足袋(タビ)の進化形である靴下をさらに進化させよう、という意味が込められています。